La petite fabrique : Repenser l’éducation des garçons est au cœur de votre ouvrage Tu seras un homme féministe mon fils ! paru en 2020. Vous y montrez que, si l’éducation des filles est cruciale et reste un terrain de lutte pour l’égalité, celle des garçons est encore peu questionnée. Pourquoi ce système à deux vitesses ? Pourquoi ces résistances ?

Aurélia Blanc : C’est une question intéressante, qui a été en quelque sorte le point de départ de ma réflexion. Ces dernières décennies, nous avons, et c’est une belle avancée, remis en question l’éducation des filles, et nous sommes plus conscients collectivement des enjeux de la domination masculine et du sexisme de la société. Ainsi, au nom de l’égalité, on a enjoint les filles à rattraper leur retard, en valorisant notamment l’acquisition de compétences que l’on dit masculines et on est plutôt assez enclins à encourager les filles à aller sur le terrain masculin, qu’il s’agisse des activités extrascolaires ou du monde du travail. Permettre aux femmes de s’insérer dans tous les milieux, c’est bien évidemment important, mais… cela ne suffit pas. Le mouvement doit se faire dans les deux sens. Or il y a encore cette idée que les inégalités, le sexisme, c’est un truc de filles, c’est leur combat.

Et puis inconsciemment, nous avons en quelque sorte intégré que lorsqu’une fille s’aventure sur le terrain dit “masculin”, c’est une forme de promotion… et quand un garçon s’engage sur un terrain dit “féminin”, c’est au contraire une forme de déchéance. Aujourd’hui, il est beaucoup plus simple de montrer aux petites filles qu’il y a mille manières d’être une femme. Les garçons, quant à eux, sont enfermés dans des stéréotypes qui ont la peau dure. Pourquoi ? Et bien au fur et à mesure de mon travail d’enquête, j’ai fini par conclure que notre société n’a pas trop intérêt à interroger l’éducation des garçons, car ce serait remettre en question la place des “dominants” au sens sociologique du terme. En bref, on n’a pas trop eu envie de regarder du côté des garçons.

Quels sont ces stéréotypes et les mythes qui continuent de coller à la peau des garçons ? Où se nichent-ils ? Comment va-t-on les débusquer ?

Il me semble que l’un des stéréotypes fondateurs – qui est là avant même qu’ils apparaissent – est cette idée que les garçons seraient par nature plus durs, moins sensibles, moins empathiques, plus résistants à la douleur.

Cette idée se traduit de multiples manières : par des injonctions à ne pas pleurer, à ne pas montrer ses sentiments ; elle nous conduit à davantage tolérer ou excuser leur manifestation de violence, puisqu’ils seraient “par nature” plus durs.

De cette idée vont découler bon nombre de stéréotypes associés à la masculinité, par exemple : les garçons seraient du côté de l’actif et les filles de la passivité. C’est une représentation qui va être très structurante dans nos rapports et dans la vie des enfants. Ainsi, comme les garçons seraient plus sportifs que les filles, il faut qu’ils bougent, qu’ils se dépensent, donc pour cela il est normal qu’ils aient plus d’espace pour pouvoir jouer en mobilisant leur corps. Ce stéréotype va être filé comme une métaphore toute la vie et se retrouver plus tard dans les représentations de leur sexualité ; les hommes seraient plus entreprenants, ou en tout cas, ils devraient l’être ; ils ont besoin de davantage d’activité sexuelle, etc.

Cette entreprise d’étiquetage commence dès les premières semaines de vie – même in utero si l’on songe aux commentaires tels que : « Il est tonique, c’est forcément un p’tit gars ! » – et s’accélère lors de l’entrée en collectivité.

Sans y prendre garde, les professionnels de l’enfance entretiennent les clichés, en faisant entrer les enfants dans les cases qui sont censées être les leurs.

Est-ce que cela à trait au fait que ces stéréotypes sont encore invisibilités ?

Oui, il y a clairement cette dimension “naturelle” ou perçue comme telle : lorsque j’ai

questionné l’historien Jean-Jacques Courtine, qui a beaucoup travaillé sur la virilité[1], il explique que l’une des caractéristiques de l’éducation des garçons à travers les époques, c’est que ces derniers sont censés être naturellement virils. Or on sait très bien, de nombreuses études le prouvent, qu’on apprend à être un garçon et un homme. Mais le fait de ne pas poser le mot dessus, de ne pas le décortiquer, permet d’entretenir l’idée – ce n’est pas forcément conscient d’ailleurs – que ce serait naturel. L’un des autres traits de la virilité, c’est qu’elle est toujours à prouver, ce qui vient entrer en conflit avec son côté naturel : si c’était une nature, une essence, elle ne serait pas fragilisée, ou mise en danger ! Même si de nombreux hommes conçoivent leur masculinité indépendamment de toute construction virile, ces comportements et ces stéréotypes persistent toujours.

[1] Histoire de la virilité, tome 1. L’invention de la virilité. De l’Antiquité aux Lumières, Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello, Le Seuil, 2011.

Référence : Aurélia Blanc, Marabout, 2018.

Référence : Aurélia Blanc, Marabout, 2018.

Aurélia Blanc est journaliste. Elle travaille aujourd’hui pour le magazine Causette, où elle parle régulièrement droits des femmes et féminisme. Elle est l’autrice de Tu seras un homme féministe mon fils !, Manuel d’éducation antisexiste pour des garçons libres et heureux, Marabout, 2020.

La suite de l’entretien et le dossier complet est à lire dans La petite fabrique n°12

Occuper l’espace à l’école

Occuper l’espace à l’école

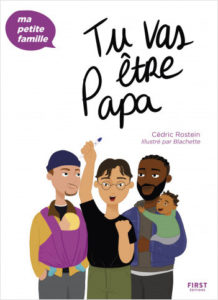

Pour les enfants, nous recommandons

Pour les enfants, nous recommandons  Élise habite à Montréal avec ses deux filles, son mari, ses chats et quelques araignées. Curieuse de tout, elle est en effet attirée par tout ce qui est étrange, différent, rigolo. Illustratrice très célèbre au Canada, elle est très engagée sur de nombreux sujets de société. Elle mène un travail remarqué de sensibilisation et de vulgarisation de sujets complexes, et parfois tabous auprès des enfants, récompensé au Québec par le prix Droits et Libertés en 2019.

Élise habite à Montréal avec ses deux filles, son mari, ses chats et quelques araignées. Curieuse de tout, elle est en effet attirée par tout ce qui est étrange, différent, rigolo. Illustratrice très célèbre au Canada, elle est très engagée sur de nombreux sujets de société. Elle mène un travail remarqué de sensibilisation et de vulgarisation de sujets complexes, et parfois tabous auprès des enfants, récompensé au Québec par le prix Droits et Libertés en 2019. Le livre :

Le livre :  Référence : Aurélia Blanc, Marabout, 2018.

Référence : Aurélia Blanc, Marabout, 2018.