ENTRETIEN

Rasmus A. Sivertsen – LE VOYAGE DANS LA LUNE

Au cinéma le 6 novembre – à partir de 5 ans

Pourquoi avoir fait le choix d’une odyssée spatiale pour le dernier volet de la trilogie adaptée de l’œuvre de Kjell Aukrust ?

Nous n’avions pas prévu que l’intrigue de ce troisième et dernier volet nous emmène sur la Lune. Nous développions des pistes tout à fait différentes quand une nouvelle “conquête” de l’espace a commencé : tandis que la NASA explorait Mars avec des rovers, Elon Musk, à la tête de SpaceX, envoyait sa voiture dans l’espace et rêvait d’établir les première colonies humaines sur Mars. Mais les textes de Kjell Aukrust sont primordiaux et nous y sommes revenus pour ancrer le scénario. Il était très intéressé par la course qu’ont menée les États-Unis et l’URSS dans les années soixante, il y a consacré des planches de BD et a inventé des anecdotes pleines d’humour. Cela nous a convaincus d’écrire une aventure spatiale et de fabriquer une incroyable fusée.

Entre 2013 et 2018, vous avez réalisé trois long-métrages consacrés au trio de Ludvig, Solan et Feodor ; comment les techniques d’animation, les scénarios et les personnages ont-ils évolués en cinq ans ?

Les trois films ont été tournés en stop-motion. Nous avons gardé les mêmes décors et les mêmes poupées d’un film à l’autre, mais l’idée était d’enrichir l’univers avec chaque projet et de montrer combien l’œuvre de Kjell Aukrust est drôle et sa galerie de personnages riche. Le premier film ne comptait que cinq personnages et très peu de décors. Dans le second film, nous avons introduit des personnages du village voisin et l’histoire nous a permis d’explorer des paysages et des décors bien plus vastes avec une course à travers le pays. Avec ce dernier film, outre l’espace, nous abordons aussi des notions politiques et médiatiques qui sont nouvelles. Le film présente des scènes spectaculaires.

Comment avez-vous travaillé sur ces scènes capitales depuis l’écriture jusqu’à la post production ?

De toute la trilogie, ce sont les scènes les plus difficiles que nous ayons produites. Je ne souhaitais pas utiliser d’animation numérique 3D, ce qu’on appelle la CGI, et surtout pas pour la fusée. Je suis persuadé que les spectateurs auraient immédiatement repéré la différence avec le stop-motion. Nous avons donc construit deux fusées. Une petite, qui faisait tout de même un mètre de haut, a servi pour les plans larges du vol spatial, tandis qu’une grande permettait aux personnages d’interagir avec, lors des scènes d’action (décollage, atterrissage, sortie de l’habitacle…). Imaginez-vous en train d’animer à la main une fusée d’un mètre de haut en vol. Chaque plan relève de l’exploit ! Alors que le tournage était fini et les décors rangés, il restait encore un animateur qui travaillait toujours d’arrache-pied sur l’animation de cette “petite” fusée. Il n’est pas évident que l’animation image par image de marionnettes et le genre de la science-fiction soient compatibles. Dans la fusée, il y a un petit lit à baldaquin en bois et des rideaux aux hublots : vous avez souligné l’univers folklorique tout en proposant une histoire qui repose sur des innovations techniques.

Pourriez-vous expliquer cette combinaison originale ?

L’univers original de Solan et Ludvig est bourré d’innovations, d’inventions, nous n’avions donc pas l’impression de nous en éloigner. On y trouve des machine à fabriquer de la neige, des machines à café bricolées maison, des deltaplanes à hélices, alors pourquoi pas une fusée ? Je suis convaincu que les meilleurs films de science-fiction sont ceux qui ne sont pas trop lisses, ceux qui ont gardé du grain et un côté steam-punk dans leurs effets spéciaux, comme Star Wars, épisode IV – Un nouvel espoir, ou le premier Alien par exemple.

Pourriez-vous nous en dire plus sur le stop motion et la fabrication de film ?

Le studio occupait 1000 m², que nous avons divisés en 13 décors. Certains, comme la surface de la Lune, étaient vraiment gigantesques, d’autre étaient très petits, comme les toilettes dans lesquelles Ludvig aime se réfugier. Pour chaque personnage principal, nous avions quatre poupées, plus une version des poupées en combinaison spatiale, ce qui permettait de tourner plusieurs scènes simultanément. Les poupées sont entièrement fabriquées à la main et leurs vêtements sont eux aussi cousus, tricotés, et brodés à la main. Pour le personnage de Stella von Gnad, la Maire du village, il nous a fallu six mois depuis les premiers essais jusqu’aux marionnettes définitives ! Les mécanismes des poupées exigent beaucoup de temps de fabrication, notamment les têtes qui peuvent être animées afin de modeler des expressions sur les visages. Nous visions trois secondes d’animation par jour et par animateur, mais nous avons rapidement compris que c’était intenable. Les scènes étaient trop complexes et les actions très sophistiquées. Je pense que nous produisions plutôt 2,5 secondes d’animation par jour et par animateur en moyenne. Plus la fusée vole, plus les personnages évoluent en apesanteur et plus il faut d’attention et de matériel pour animer les scènes, nous l’avons appris à nos dépens !

LE VOYAGE DANS LA LUNE fait souvent référence à d’autres films de science-fiction, était-ce une dimension importante dans votre travail d’écriture ?

Les références sont venues spontanément. Nous n’avons pas cherché à faire un film référencé, mais plutôt à écrire une histoire cohérente et forte sur trois compères qui s’apprêtent à vivre une grande aventure et finissent par sauver le monde des intentions avides et corrompues d’un politicien. Mais, alors que le script avançait et que nous avons commencé à storyboarder, il est devenu très tentant d’ajouter quelques clins d’œil à nos films préférés. La bureaucratie, l’administration, la politique locale ou encore les médias, le film offre un regard ironique sur la société, tandis que la narration est accessible à des enfants de cinq ans.

Comment avez-vous trouvé l’équilibre entre une vision adulte et une histoire pour le jeune public ?

Que ce soit pour ce film ou pour les épisodes précédents, nous n’avons pas cherché à nous adresser à une tranche d’âge ni à un public cible. Kjell Aukrust a principalement écrit pour les adultes et nous souhaitions proposer des films vraiment intéressants quel que soit l’âge du spectateur. Je crois qu’on peut intégrer autant d’éléments ou de clins d’œil destinés spécifiquement aux adultes ou aux enfants, tant que l’on offre au public un récit et des personnages attachants.

Quand il s’agit de protéger la Lune, le craintif Ludvig fait preuve de bravoure et d’audace.

Est-ce que l’environnement était déjà un enjeu de l’œuvre originale ou bien est-ce une manière de l’adapter à nos problématiques contemporaines ?

Il y a bien une dimension écologique au film. Mais on avait d’abord à cœur de montrer l’impact de certains acteurs publics qui réduisent les problèmes majeurs à de simples chiffres, à une notion de profit, et qui minimisent les tristes conséquences qu’auront leurs choix sur la vie du peuple. Aukrust a toujours prêté attention au peuple. De même, il était un fervent défenseur de la réutilisation alternative et fantaisiste des objets qui auraient pu être jetés.

Le riche univers d’Aukrust et en particulier le trio des personnages de Solan, Ludvig et Feodor offre une source formidable de scénarios, pourtant la trilogie prend fin avec ce film. Ne serait-il pas tentant de poursuivre ?

Après avoir travaillé pendant dix ans avec eux, il est particulièrement triste de dire au revoir à ces personnages. J’ai l’impression d’en connaître certains personnellement. Pour autant, je pense que c’est le bon moment pour les quitter. Je crois que c’est leur faire honneur que de terminer avec un beau film, plutôt que de mettre en route des productions à la chaîne. Nous développons actuellement de nouvelles pistes narratives et j’espère qu’elles deviendront un jour de nouveaux films d’animation.

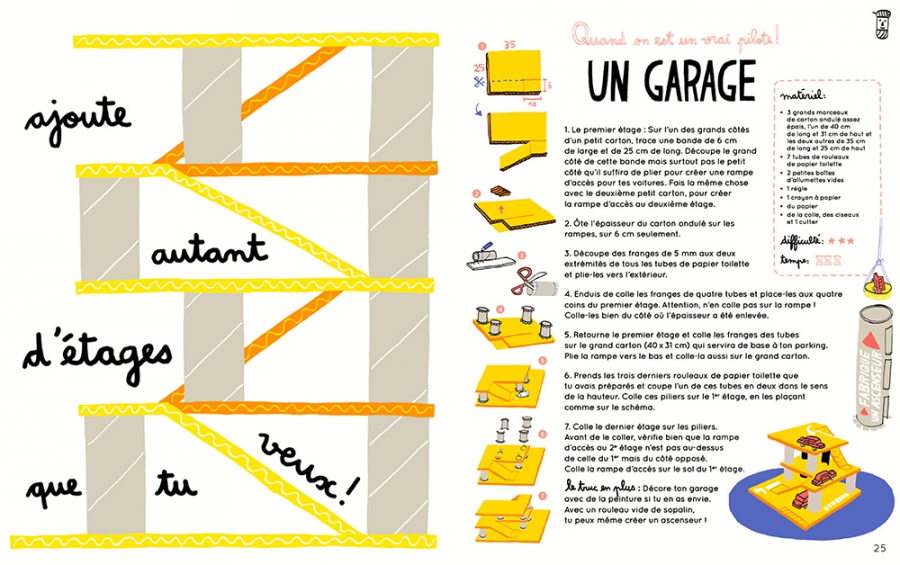

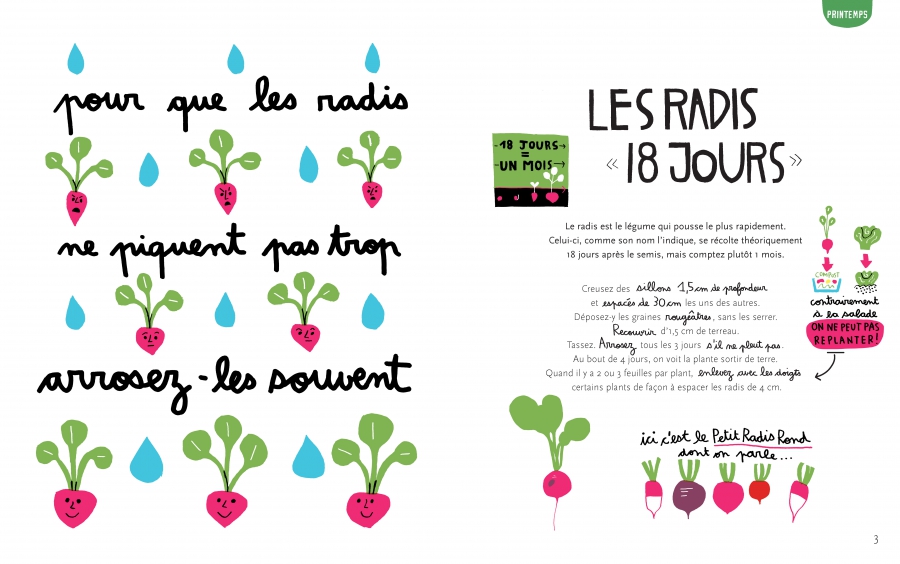

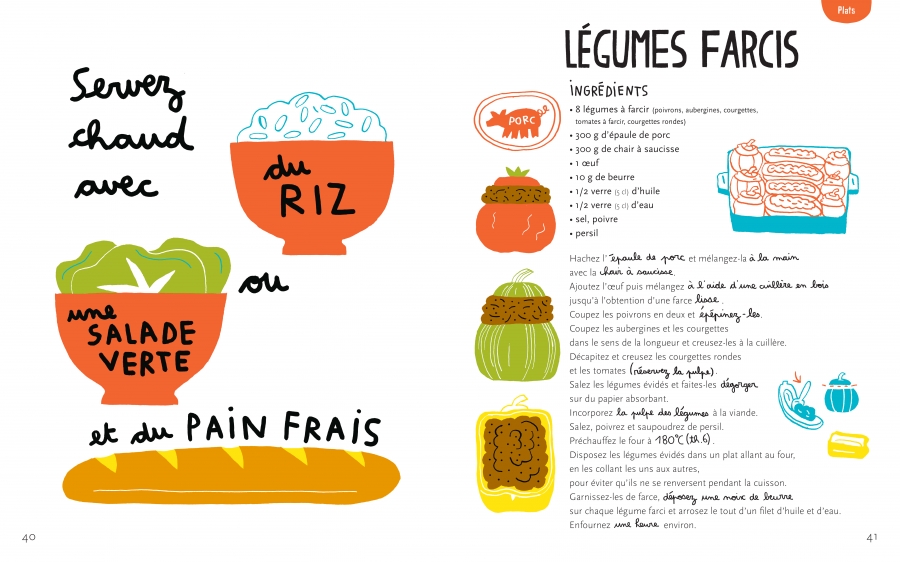

Dans ce livre, on se régale d’une cinquantaine d’activités ludiques et vitaminées pour créer en famille : une fourmilière, un bateau à moteur sans moteur, un lance-pierres, un mini-labo de chimiste, des cartes pop-up pour ses amis… Des créations accessibles à tous les enfants qui permettent une initiation maligne et amusante à différentes expressions artistiques. Nous tirons notre chapeau à la vitalité des activités valorisées par le trait punchy d’Elisa Géhin. A vos ciseaux !

Dans ce livre, on se régale d’une cinquantaine d’activités ludiques et vitaminées pour créer en famille : une fourmilière, un bateau à moteur sans moteur, un lance-pierres, un mini-labo de chimiste, des cartes pop-up pour ses amis… Des créations accessibles à tous les enfants qui permettent une initiation maligne et amusante à différentes expressions artistiques. Nous tirons notre chapeau à la vitalité des activités valorisées par le trait punchy d’Elisa Géhin. A vos ciseaux !

Qu’il est poignant, cet album ! Chacune de ses pages est consacrée à un âge de la vie, de 0 à 100 ans. « 5 ans : tu apprends que les garçons et les filles tombent amoureux les uns des autres, incroyable !… 18 ans : voilà que tu aimes le café… 51 ans : tu acceptes tes parents tels qu’ils sont… » Croquée en une phrase, chaque nouvelle saison de l’existence surgit sous nos yeux, avec ses grandes préoccupations ou ses petits détails. L’apprentissage de la pesanteur, la découverte de l’amour, la difficulté d’être soi, la tristesse, l’aventure, les relations, les deuils… Les auteurs décrivent avec nuances et poésie une vie multiple, sans la réduire à un schéma rigide ou à des passages obligés (le mariage, les enfants…), ni donner de leçons. Un livre sur les âges de la vie que les petits comme les grands liront avec émotion.

Qu’il est poignant, cet album ! Chacune de ses pages est consacrée à un âge de la vie, de 0 à 100 ans. « 5 ans : tu apprends que les garçons et les filles tombent amoureux les uns des autres, incroyable !… 18 ans : voilà que tu aimes le café… 51 ans : tu acceptes tes parents tels qu’ils sont… » Croquée en une phrase, chaque nouvelle saison de l’existence surgit sous nos yeux, avec ses grandes préoccupations ou ses petits détails. L’apprentissage de la pesanteur, la découverte de l’amour, la difficulté d’être soi, la tristesse, l’aventure, les relations, les deuils… Les auteurs décrivent avec nuances et poésie une vie multiple, sans la réduire à un schéma rigide ou à des passages obligés (le mariage, les enfants…), ni donner de leçons. Un livre sur les âges de la vie que les petits comme les grands liront avec émotion.